얼마전 뉴스를 보면 포르쉐의 판매량이 한국이 5위를 차지했다는 기사를 보았습니다.원래 한국은 오래전부터 벤츠 BMW가 공들인 시장이었다. GDP가 10위 정도임에도 불구하고 고급 차량은 5위권 수준이었어요. S클래스, E클래스 잘 나가네 느낌적인 느낌으로 벤츠 가르상셰 수준까지 올라간 느낌 최근 몇 년간 벤츠 BMW는 차 가격이 늦게 오른 반면 현대차다.기아차는 고급화되면서 가격이 급격히 올라 하이엔드 쪽 모델에 비하면 차이가 크지 않은 실정입니다. (차이가 없는게 아니라 손을 뻗으면 닿는 수준)

외국인인 포르쉐코리아 사장님이 한국 사람들이 포르쉐의 가치를 잘 알아주셨기 때문이라고 하는데, 그게 아니라… 한국은 남의 눈을 의식하는 문화이고, 뭔가 없어 보이면 피해를 보는 문화이기 때문에 겉모습을 꾸며야 한다는 것이 제 생각입니다. SNS의 효과가 극대화될 수 있는 나라 중 하나라고 생각합니다. 한 통계조사에서 보면 서구는 말할 것도 없고 일본인, 중국인에 비해서도 질투심이 강한 민족이다. 이를 잘 활용하면 긍정적인 발전으로 이어질 수 있지만 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 속담이 괜히 있는 것은 아니다.

대학생 때 배낭여행 또는 어학연수를 가다 보면 선진국 또는 일본, 한국 같은 나라는 중산층 정도라도 해외로 오지만 중미, 남미에서 미국으로 오는 아이들은 집이 정말 부자일 때가 많다. 보통 졸부가 아니라 찐 부자, 집에 자가용 비행기가 있다거나 목장이 있다거나 이런 곳에서 태어나면 가난하게 태어나기도 힘들고, 부자로 태어나도 보안 비용에 많은 돈을 들여야 한다. 이는 믿을 수 없는 것이기 때문에 긴장감으로 살아가는 것이다. 개발도상국의 부자로 태어나는 것보다 북유럽의 평범한 가정에서 태어나는 것이 행복을 더 높지 않을까 생각했습니다.

사실 얼마 전에 부동산 가격 상승이 미치는 악영향에 대해 쓴 게 있는데 어차피 사회가 튼튼한 중산층을 유지할 정책을 만들지 못하고 오히려 양극화를 양산하는 구조라면 당연히 개인의 양극화 위로 가는 방식을 택해야죠.

순간의 선택이 10년을 좌우한다고 하지만 10년만 더 늦는다면 평생을 좌우할 수도 있다고 생각합니다.물가상승을따라서주위의친구나회사동료,지인들을평균적으로따라갈수있도록뭔가는해두어야한다는생각입니다.

돌이켜보면, 고등학교 친구, 대학교 동기들을 보면, 여러 명이서 일찍 결혼하게 되니, 친구들도 모두 일찍 결혼하게 된 것 같습니다. 또 친구가 집을 먼저 사기 때문에 다른 친구도 적어도 입지가 좋은 곳에 1주택 이상은 보유하게 된 것 같습니다.

사람은 역시 주변의 영향을 받을 수밖에 없고 본인이 그런 원 안에 들어 있지 않으면 우물 안 개구리가 되지 말고 부단한 노력을 해서 틀을 벗어나도록 노력해야 한다고 생각합니다.

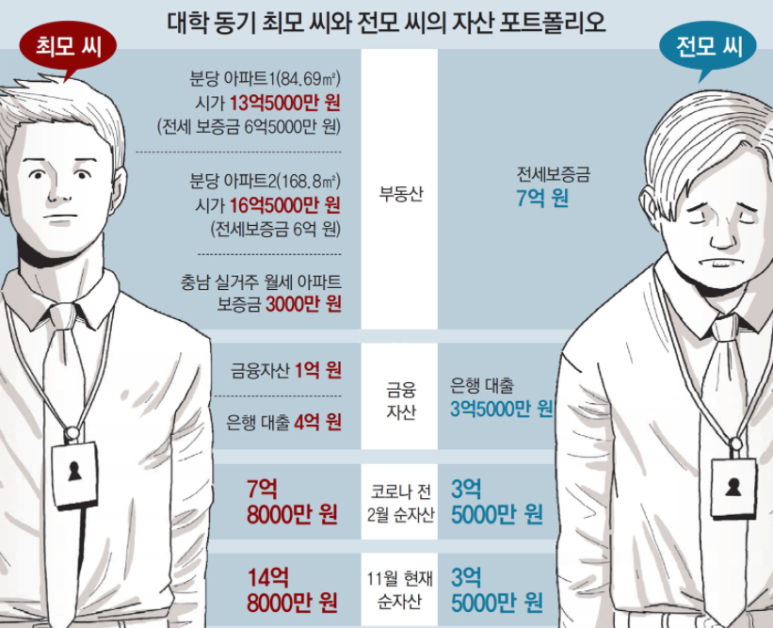

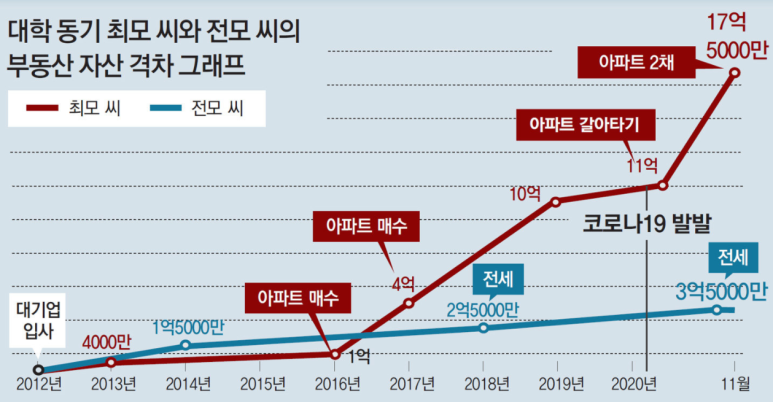

내가이글을쓴이유가아래의뉴스기사를보고느낀것을쓰기시작한겁니다.언론이라는 것은 항상 과장된 것을 극대화해서 보여주지만 현재를 돌이켜보면 이해할 수 있는 장면입니다.하지만젊으면이번에자산증식을못했다고해서이것을피할것이아니라,더노력해서다음번턴에는더극적으로증가시켜야할것같습니다. 사실 고수가 아니더라도 평균보다 훨씬 높은 자산증가는 조금만 노력해도 그리고 몇 번의 투자만으로 도약할 수 있는 위치에 있습니다. 주식에 필요한 요소는 통찰력, 용기, 인내력입니다만, 부동산에서도 똑같이 적용된다고 생각합니다.

이거 재밌게 표현한 거 인터넷에 떠다니는데… 밑에 파란색 정모 씨가 올해 초 도지코인 사서 떡으로 수직상승그래프가 있어요. 그런 경우는 손꼽히지만…위기가 올 때마다 졸부나 벼락부자가 양산되는데, 최근 7~8년 가까운 부동산 상승은 이런 부분을 더 극적으로 만들었다고 봅니다. 특히 13년 정도 하우스풀 이야기가 나왔던 극저점 이후 지속적인 상승에 30대의 적극 참여, 코로나로 인한 유동성 극대화, 정부의 정책적 실패 등 여러 조건이 많이 도출된 결과입니다. 특히 정부측의 정책실패가 가장 큰 역할을 했다고 생각합니다. 자산시장에서는 정부든 기관이든 주변 사람들이든 어느 누구도 믿을 필요가 없으며 내 돈은 내가 지키고 증가시킨다는 것을 반드시 유념해야 합니다.

코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태의 충격에서 회복되는 속도가 학력 직종 등 분야에 따라 달라지는 K자형 양극화가 현실화되고 있다. 실물시장은 침체된 반면 코로나1…www.donga.com